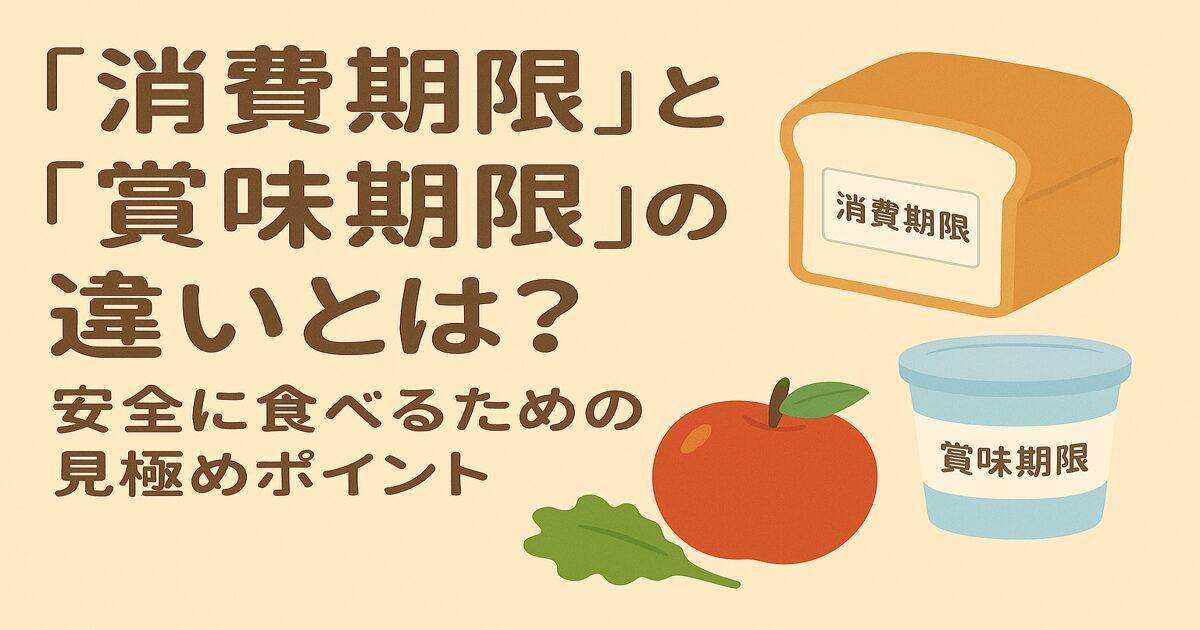

食品パッケージによくある「消費期限」と「賞味期限」。

なんとなく違いは知っていても、「実際いつまでなら食べて大丈夫?」と迷ったことはありませんか?

たとえば、賞味期限が過ぎたカップ麺や冷蔵庫に入れっぱなしだったお弁当など、判断に悩む場面は意外と多いものです。

この記事では、それぞれの意味の違いから食品ごとの見極め方・注意点までをやさしく解説!

毎日の食事に役立つ知識としてぜひ参考にしてくださいね♪

「消費期限」と「賞味期限」は何が違う?

食品のパッケージには、「消費期限」または「賞味期限」のどちらかが記載されています。

この2つは単なる表記の違いではなく、食品の安全性に関わる大切な区分です。

まずは、それぞれの意味の違いを理解することが正しく判断する第一歩です。

「消費期限」は「安全に食べられる期限」

「消費期限」は、食品の安全性に直結する大切な目安です。

特に傷みやすい食品に多く表示されており、期限を過ぎたものは食べないほうが安全です。

- お弁当やサンドイッチ

- 生菓子(ケーキ・大福など)

- 生めん・生パスタ など

これらの食品は傷みやすく、微生物の繁殖が進むと体調不良につながる恐れがあります。

たとえ見た目やにおいに異常がなくても、消費期限を過ぎたら食べずに処分するのが望ましいです。

「賞味期限」は「おいしく食べられる目安」

「賞味期限」は、食品の味や風味が保証されている期限を示します。

品質の劣化が比較的ゆるやかな食品に表示されることが多いです。

- カップ麺やスナック菓子

- 缶詰・レトルト食品

- 牛乳・ヨーグルト など

賞味期限を少し過ぎても、保存状態がよければすぐに食べられなくなるわけではありません。

ただし、開封後や高温多湿な場所での保管など、条件によっては劣化が早まるため状態をしっかり確認することが大切です。

「消費期限」の意味と注意点!いつまでに食べればいい?

消費期限は、傷みやすく短期間で品質が変化する食品に使われます。

安全面に直結するため、期限を過ぎて食べるのは避けたほうがよいとされています。

特に暑い季節や開封後は、期限内であっても早めに消費するのが鉄則です。

消費期限がついている食品例

消費期限は、特に傷みやすく日持ちしない食品に記載されています。

冷蔵保存が必要なものや水分が多い食品が中心です。

- お弁当やおにぎり

- 生菓子(プリン・シュークリームなど)

- 生めん類・サラダ類

- 惣菜パン・サンドイッチ など

これらは見た目では傷みが分かりにくい場合もあり、消費期限を過ぎてしまうと急に味や安全性が変わることがあります。

期限内に食べきることが重要です!

安全に食べるためのポイント

消費期限がある食品は、保存方法や開封後の取り扱いも大切です。

少しの工夫で安全においしく楽しむことができます。

- 冷蔵・冷凍の保存ルールを守る

- 一度開封したらできるだけ早く食べきる

- 見た目・におい・味に違和感がある場合は無理に食べない

とくに暑い時期や湿度の高い季節は食品が傷みやすくなります。

消費期限内であっても保存環境に注意しておくと安心です。

お子さんや高齢の方が食べる場合は、特に慎重に判断しましょう!

「賞味期限」の意味と目安!過ぎても食べられるって本当?

賞味期限は、品質が比較的安定している食品に表示されます。

「食べられるかどうか」ではなく「おいしく食べられるかどうか」の目安として使われています。

期限が切れたからといってすぐに食べられなくなるとは限りません。

賞味期限がついている食品例

賞味期限は、比較的日持ちがする食品に表示されることが多いです。

以下のような商品が代表的です。

- スナック菓子

- カップラーメン

- 缶詰・瓶詰

- レトルト食品

- インスタントコーヒーやお茶パック など

これらの食品は、適切に保存されていれば期限を少し過ぎても品質が保たれている場合があります。

ただし、パッケージの膨らみや変色・においなどの異常がないかを確認してから判断しましょう!

食べる前に確認すべきポイント

賞味期限を過ぎた食品を食べる場合は、見た目やにおいなどの変化に気をつけることが大切です。

以下のような点をチェックしましょう!

- 包装に膨らみがないか

- 色やにおいに違和感がないか

- 湿気や油分がしみ出ていないか

- カビや変色が見られないか

五感を使って慎重に確認することで、安全に食べられるかどうかをある程度判断できます。

特に高温多湿の時期や保存環境が不安定な場合はより注意が必要です!

食品ごとの見極めポイント!実際にどう判断すればいい?

食品の種類によって、「消費期限」と「賞味期限」の意味合いや判断のしかたは少しずつ異なります。

実際に家庭で判断する際には、パッケージの表示だけでなく保存状況や見た目の変化も大切なヒントになります。

感覚的な判断に頼るだけでなく、食品の特徴を知っておくことが安心につながります。

お弁当や惣菜

すぐに食べることを前提に販売されている「消費期限」付き食品は、取り扱いに特に注意が必要です。

- 保存料をあまり使っていないため傷みやすい

- 高温多湿の場所や直射日光を避けて保存することが大切

- 食べる前に、においや見た目に異変がないかを確認する

一見大丈夫そうでも、少しでも変なにおいや酸味を感じたら食べるのは避けましょう!

特に暑い季節や室内が高温になる環境では、消費期限内であっても早めに食べるのが安心です。

カップ麺・レトルト食品

比較的保存性が高く「賞味期限」が記載されているこれらの食品は、期限が過ぎてもすぐに劣化するわけではありません。

- 未開封・常温保存なら、賞味期限を少し過ぎても品質に問題がないことも多い

- 湿気や直射日光を避け、パッケージに傷がないか確認する

- 湯戻しや加熱時に異常がないかをチェックする

ただし、開封後や破損した包装のまま放置していた場合は要注意です。

期限が切れていても見た目や香りに違和感がなければ問題ないこともありますが、不安を感じたら無理に食べないようにしましょう!

知っておきたい食品ロスとの関係と正しい知識

「賞味期限切れ=すぐ廃棄」は、実は大きな誤解です。

日本ではまだ食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」が問題になっています。

期限表示を正しく理解することが無駄を減らす第一歩になりますよ♪

食品ロスを減らすためにできること

食品ロスは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のこと。

家庭でもちょっとした工夫で減らすことができます。

- 食品の期限を確認し優先的に使う順に並べて保管する

- まとめ買いを控え必要な分だけを購入する

- 冷蔵庫の中身を定期的に見直す習慣をつける

これらの工夫を取り入れるだけで、食品の無駄をぐっと減らすことができます!

家庭から出る食品ロスも、意識次第で大きく変わっていきます。

表示を見るときの工夫

期限表示をただ「短い・長い」で判断するのではなく、意味を理解して正しく活用することが大切です。

- 「消費期限」は過ぎたら食べない、「賞味期限」は少し過ぎてもOKと知っておく

- 表示と一緒に保存方法も確認し、適切に保管する

- 「〇日以内にお召し上がりください」といった記載も参考にする

期限だけにとらわれず、見た目やにおい・保存状態を踏まえて判断することがポイントです。

正しく表示を読み取る力があれば、不要な廃棄を避けることができ、結果的に食品ロスの削減にもつながります。

まとめ

「消費期限」と「賞味期限」は、どちらも食品の安全やおいしさを守るための大切な目安です。

それぞれの意味や使い分けを知っておくと、日常の判断に役立てることができます。

表示だけでなく保存状態や見た目・においなども確認することで、無理なく安全に食品を活用できます。

正しい知識を持つことは食品ロスの削減にもつながります!

日々の食生活にちょっとした気づかいを取り入れてみてくださいね♪